わーいわーい!みおりんです。

学生さんなら漢検や英検、TOEICなどの検定試験、社会人の方なら簿記やFPなどのビジネス系の資格試験など、目指している資格・検定試験がある方も多いと思います。でも、こうした試験の勉強法をしっかり教えてもらえる機会ってなかなかないですよね…😥

そこで今回は、いろいろな資格試験・検定試験を受けてきたわたしが、どの試験にも共通する基本的な勉強法をステップごとにご紹介します。おすすめの文房具やツールもご紹介しますので、ぜひご参考にしていただければうれしいです。

【みおりんの取得資格】

- 漢検 準1級

- TOEIC 905点

- IELTS 6.5

- 英検 2級(成績優秀者表彰)

- FP(ファイナンシャルプランナー) 2級

- ITパスポート

- 秘書検定 2級

- 食生活アドバイザー 2級

- 普通自動車 運転免許

なお、今回の内容はみおりん本『自分のペースで楽しく続く! 大人のごきげん独学術』の第4章でより詳しく解説していますので、こちらもご参考にしていただけたらと思います📕

もくじ

資格試験の勉強でやるべきこと(全体像)

資格試験の勉強でやるべき4つのこと

資格試験の対策でやるべきことは、大きく分けて4つあります。

- 参考書や授業でのインプット

- 問題集やテストでのアウトプット

- 過去問(or予想問題)を使った実戦演習

- 苦手箇所の総ざらい

まずはこれを頭の片隅に置いて、試験日までに手際よくこなしていきましょう✊

資格試験の勉強の基本ステップ

というお悩み相談をよくいただきます。

どんな資格試験を受ける場合でも、次の7つのステップをこなしていくのが基本です💪🏻

STEP① 情報収集をする

STEP② 教材を選ぶ

STEP③ 計画を立てる

STEP④ 勉強1周目:インプット→アウトプット

STEP⑤ 勉強2〜3周目:再アウトプット→再インプット

STEP⑥ 過去問演習

STEP⑦ 直前暗記リストを作る

STEP①〜③は準備ステップ、STEP④〜⑦は実践ステップ(実際に勉強するステップ)といえます。

ここからは準備ステップ編と実践ステップ編に分け、各ステップでやるべきことを詳しく解説しますね😌

資格試験の勉強法【準備ステップ編】

STEP① 情報収集をする

最初にやるべきことは情報収集です👩🏻💻

【〇〇試験 試験内容】などと検索し、次のようなことを調べましょう。

- 級ごとの難易度(受ける級が決まっていない場合)

- 試験形式(マーク式か記述式か、実技や面接があるかなど)

- 配点

- 合格に必要な点数もしくは正答率

- 試験時間

- 試験範囲・内容と傾向

調べた内容は、忘れないようにメモなどに書き出し、すぐに確認できる場所に掲示しておくのがおすすめです。

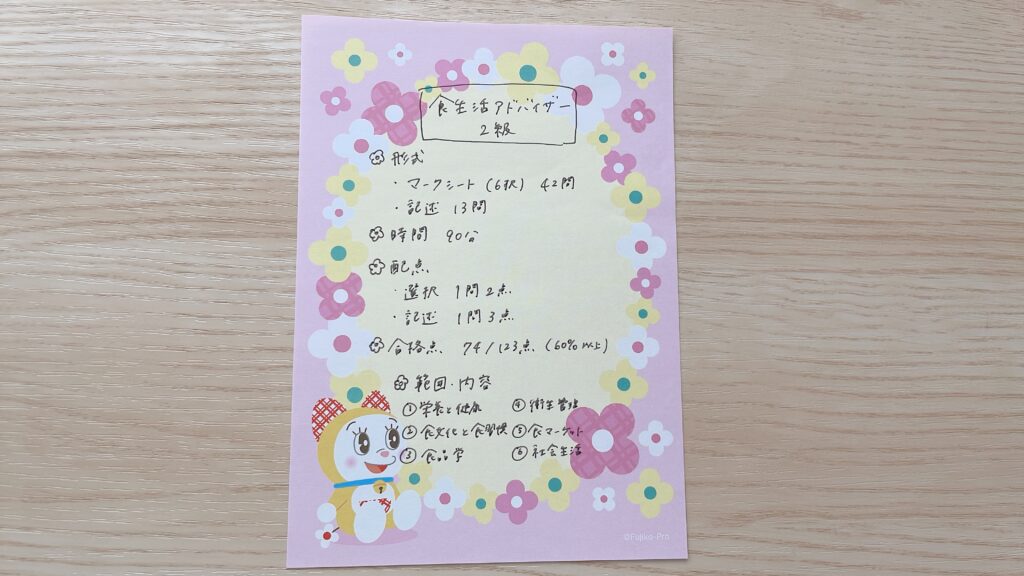

これはわたしが実際に受けた食生活アドバイザー2級のメモなのですが、このように情報を書き出すと、「記述問題って難しそうだけど、マーク問題を8割(約67点)くらいとれれば、記述は3問(9点)くらいの正解でも合格できるな」といったことがわかり、おおまかな戦略を考えることができます。

STEP② 教材を選ぶ

資格試験の勉強では教材選びもとても大切です。

合格するためには「教材は浮気しない」が鉄則。途中で目移りしていろいろなものに手を出してしまうと、結局なにも仕上げられないまま本番を迎えてしまうことになります。そうならないためにも、「今回の試験はこの子と心中する!」くらいの覚悟がもてるものを選びましょう。

資格試験の勉強で用意すべき教材は次の3種類に分けられます。

- インプット用の「全範囲の参考書」

- アウトプット用の「全範囲の問題集」

- 補助教材

①の参考書は、たとえばこんな感じのもの。読んで学ぶのが基本となる、教科書(テキスト)形式の教材です。

②の問題集は、解いて学ぶのが基本となるもの。こんな感じで、①と対になる形で売られていることが多いです。

③の補助教材は、「リスニング力に自信がないからリスニングに特化した問題集を買う」のように、必要に応じて用意すればOK。ビジネス系の資格試験の場合はあまり必要ないかもしれません💭

勉強開始の時点では①と②を用意しておけばOKです👍🏻

STEP③ 計画を立てる

使う教材が決まったら、試験日までの勉強計画を立てます。特に考えてほしいのが、

- いつから勉強を始めるか

- どのくらいの期間で勉強するか

の2つ。

必要な勉強時間は【〇〇試験 勉強時間】などと検索すると情報が見つかります。ただ、これは本当に個人差があるので、あくまで参考程度に捉えるのがいいでしょう。

資格試験の勉強計画の詳しい立て方はYouTubeで解説しているので、ご参考にしていただけたらうれしいです。

資格試験勉強法【実践ステップ編】

STEP④ 勉強1周目:インプット→アウトプット

インプットの進め方

ここからいよいよ勉強スタートです!

1周目はインプットから。参考書や通信講座のテキストといった紙ベースの教材で進める場合と、スクールの講義やオンラインの授業動画といった講義ベースの教材で進める場合に分けて、おすすめのインプット勉強法をご紹介します。

紙ベースの教材を使う場合のインプット方法

紙ベースの教材を使う場合は、「全範囲の参考書」をひととおり読むというのが基本的なインプット方法です。

ですが、ただなんとなく読むだけで内容を頭に入れるのは難しいですよね。参考書を読むときにおすすめの勉強法を2つご紹介します。

1つ目は音読勉強法。

勉強は、五感を組み合わせることで効率が上がるといわれています。勉強でいう五感とは、「目で見る(読む)」「手で書く」「耳で聴く」「声に出す」といったことですね。

音読は自分で読んだ声を自分の耳で聴くことになるので、「目で見る」「声に出す」「耳で聴く」の3つを組み合わせた学習ができます。そのため、黙読するよりも内容が頭に残りやすくなるのです😌

黙読に比べて読むのにかかる時間は少し長くなりますが、記憶にも残りやすくなるのがメリットです。

2つ目は録音勉強法。

これは音読勉強法のパワーアップ版。レコーダーで録音しながら参考書を音読し、その音声を何度もくり返し聴く勉強法です。

参考書を常に持ち歩いて読むのは大変ですが、耳から音声を聴く学習はスキマ時間に気軽に実践できます。勉強は「じっくり×1周」よりも「ざっくり×複数周」、つまりなんとなくでも高頻度で触れたほうが定着しやすくなるので、回数を回せる録音勉強法はとてもおすすめです。

講義ベースの教材を使う場合のインプット方法

オフライン・オンライン問わず、講義式で勉強する場合には「授業を聴きながらノートをとり(テキストに書き込む場合もある)、授業後にそのノート(書き込んだテキスト)を見返して復習する」というのが基本の進め方になるでしょう。

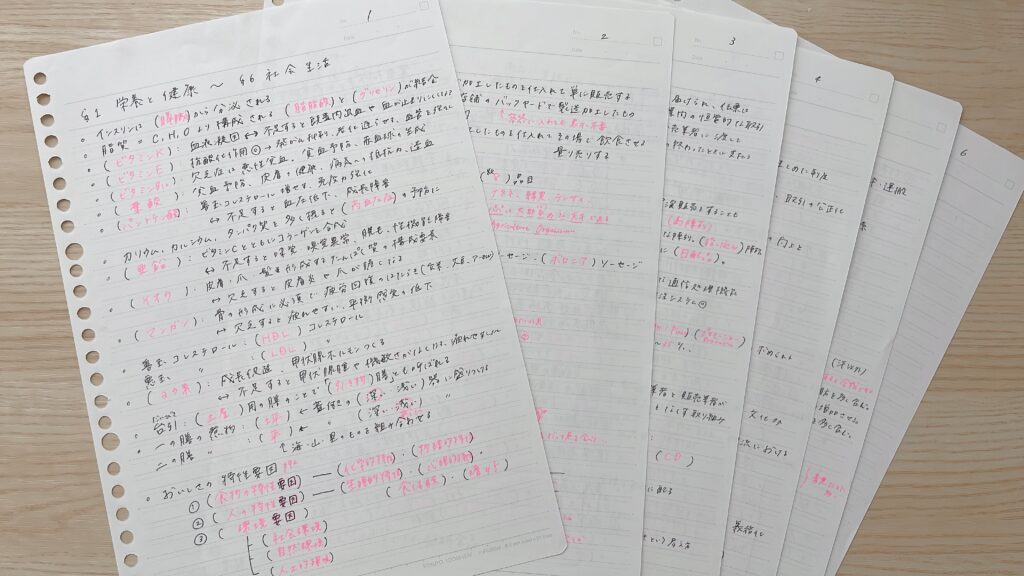

授業ノートや書き込み式テキストにメモをとる際、暗記事項はオレンジ色や薄いピンク色のペンで書いておくと、あとから赤シートをかぶせて隠す暗記ノートとして活用することができます。また、講義中に先生が話してくれた豆知識などがあれば、積極的にメモしておくといいでしょう。あとから読み返した際、そのメモを頼りに学習内容を思い出しやすくなります。

さらに、可能であれば講義を録音しておき、文字起こしを作成しておくのもおすすめです。文字起こしを読み返すことで、「あのとき先生なんて言ってたっけ?」ということがなくなり、ノートをとりきれなかった部分も補足することができます。

アウトプットの進め方

インプットがひととおり済んだら、次はアウトプットです。アウトプットの方法としては次の2つを行うと良いでしょう。

問題集を解く

用意した全範囲の問題集を1周解きます。このとき色ペンを用意し、解けなかった問題には×、惜しかったり怪しかったりした問題には△をつけておきましょう。日付も書いておくとベストです。

用語の説明をする

暗記事項が多い資格試験の場合は、重要な用語を自分である程度説明できるようにしておくのが効果的です。参考書で太字になっている用語を見て、その説明が言えるかどうかをアウトプットして試してみましょう。

STEP⑤ 勉強2〜3周目:再アウトプット→再インプット

1周目が終わったら、2周目はアウトプットからのスタートです。「問題集を解いたり、用語の説明をしたりしてアウトプットする→解けなかったり説明ができなかったりしたところは、参考書に立ち返って再度インプットする」というのが基本の形です。

問題集を2周目に解く際には、1周目で×と△の印がついた問題だけを解けばOKです。1周目と同様に、また印をつけていくようにしてください。このとき1周目と違う色のペンを使えば、どのタイミングで間違えた問題なのかがわかって便利です。

そして3周目は、2周目に印がついてしまった問題だけを解きます。こうしていくと解くべき問題が次第に減っていき、最終的には合格に達するレベルの知識を身につけることができます。

もし3周目が終わってもかなりの割合で印がついてしまう場合は、4周目、5周目とつづけていきます。試験にもよりますが、おおむね7割程度解けるようになったらこのステップは終了して次のステップに移りましょう。

STEP⑥ 過去問演習

資格試験の勉強では過去問演習が最も重要といっても過言ではありません。試験当日までに、なるべく多くの過去問に当たるようにしましょう。

過去問演習を行う際には、必ず本番と同様の時間を計って解くようにしてください。マーク式の試験の場合はマークシートも用意するのがベスト。市販の過去問題集には練習用のマークシートがついていることが多いと思いますが、ない場合にはこうしたものを使うのがおすすめです↓

解き終わったら、その場で丸つけをしましょう。配点がわかる場合は得点も出します。細かな配点がわからない場合は、単純計算(正解した問題数÷全体の問題数×100)で正答率を出してみましょう。

得点もしくは正答率が合格水準に達しているかどうかを確認し、間違えた問題を徹底的に復習します。こちらも試験によりますが、最低3回は合格水準に達することができるまで演習を行うといいでしょう。

STEP⑦ 直前暗記リストを作る

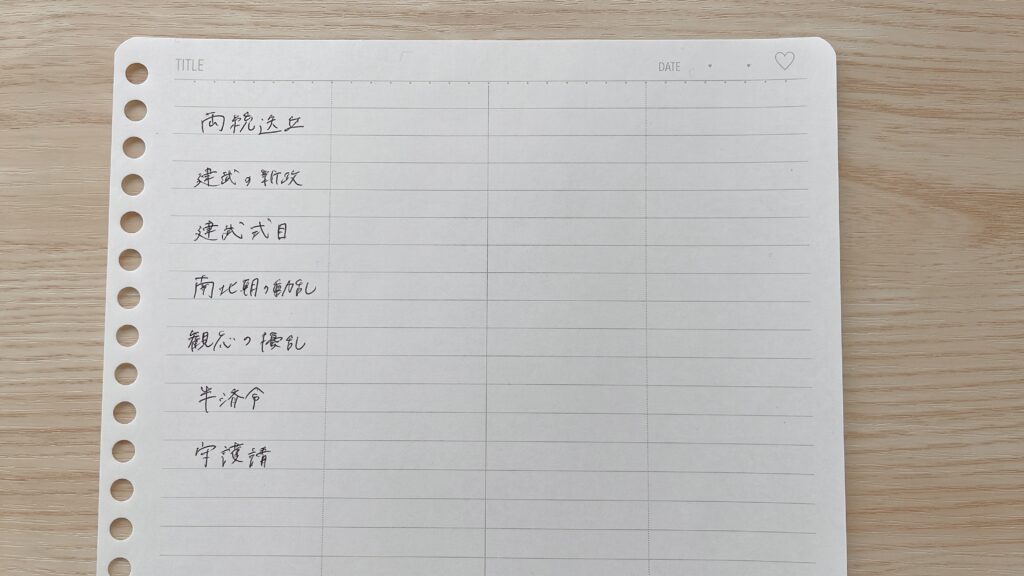

試験の3日前〜前日・当日の直前期は総仕上げ。これまで解いたなかでどうしても覚えられなかったところや、特に苦手なところを書き出した直前暗記リストを作り、それを何度もおさらいしましょう。

わたしはいつもこんな感じでルーズリーフに苦手事項を書き出し、試験の直前まで何度も読み返しています。

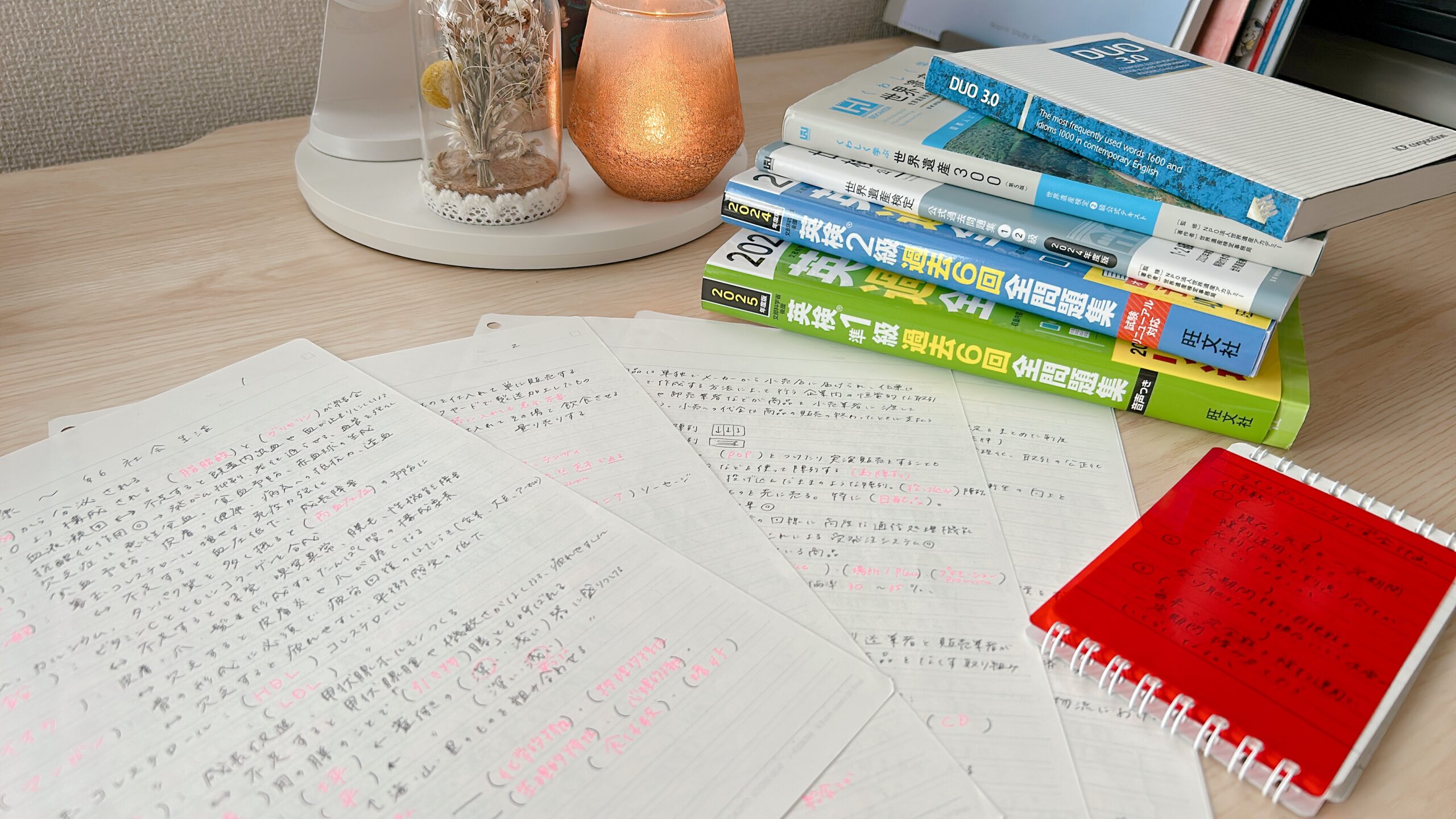

資格試験の勉強におすすめの文房具&ツール

最後に、資格試験の勉強に使える文房具やツールを3つご紹介します💡

【インプット&アウトプット学習に】AIボイスレコーダー「Notta Memo」〖PR〗

Notta Memoとは?

STEP④⑤のインプット・アウトプットの学習におすすめなのが、「Notta Memo(ノッタメモ)」というAIボイスレコーダーです。

これは、リアルタイム文字起こしや翻訳、要約が行える高性能アプリ「Notta」のデバイス版。アプリと違い、インターネット環境やスマートフォンがなくても録音することができたり、スマートフォンにくっつけて通話録音をしたりすることができます。

▼ちなみに、アプリ版Nottaのおすすめの使い方はこちらの記事でもご紹介しました✨

▼アプリ版Nottaはこちらです💡

録音した音声はBluetoothやWi-Fiを介してスマホアプリに取り込まれ、アプリ上で文字起こし機能を利用することができます。Notta Memo(デバイス)で録音しながら、アプリ上でリアルタイム文字起こしやリアルタイム翻訳を確認することも可能です😳

こんなに薄くてコンパクトで、さらに500円玉1枚分という軽さ!

専用のケースがついてくるので、

こんなふうにスマホにくっつけて使うことができます💪🏻このままスマホの通話を録音することも可能です。

ここからは、Notta Memoを使った資格勉強のやり方を3つご紹介します。

【インプットでの活用法】録音勉強法

先ほどご紹介した録音勉強法は、Notta Memoとの相性がばっちりです👌

まず、参考書の学習したい範囲を決め、Notta MemoをONにして録音しながら音読します。キリのいいところまで音読できたら録音を止め、スマホアプリを起動して録音データを転送しましょう(自動で転送されます)。

Nottaアプリでは録音データの名前を変更したり、フォルダを作ってファイリングしたりすることができるので便利。タイトルをつけてフォルダに格納しておけば、「この章のここを聴きたい」と思ったときにもすぐアクセスすることができます。

録音した音声は、スキマ時間に何度も聴くようにしましょう🎧Nottaでは再生速度を0.5倍から3倍まで調整することができるので、ゆっくり聴きたいときにも急いで聴きたいときにも対応できます。

「無音スキップ」機能もあるので、音読の途中に黙ってしまった時間があっても、その部分を自動で飛ばして再生してもらうことができます。さらに「AIノイズキャンセリング」機能もあるので、録音環境に多少の雑音があっても安心です😌

【インプットでの活用法】講義の書き起こし

講義式で勉強する場合にも、Notta Memoが活躍してくれます。

講義音声をNotta Memoで録音しておき、講義終了後にデータをアプリに取り込めば、自動で文字起こしをしてもらうことができます。前述のとおりNotta Memoはオフラインでも使用できるので、スマホを使えない授業でも活用することができます◎(講義の録音がOKかどうかは先生に確認するようにしましょう💡)

Nottaは文字起こしの精度がかなり高く、固有名詞を事前に登録しておくこともできるのでとても読みやすい文字起こし書類を作ることが可能です。また、ある程度のまとまりで区切って経過時間(「3:20」など)とともに表示されるので、聴き直したいときにもワンタップですぐに該当箇所まで飛ぶことができてとても便利です😳

書き起こされた文章を読み返すことで、聴き取れなかった部分を確認したり、授業ノートに補足のメモを書き足したりすることができます。

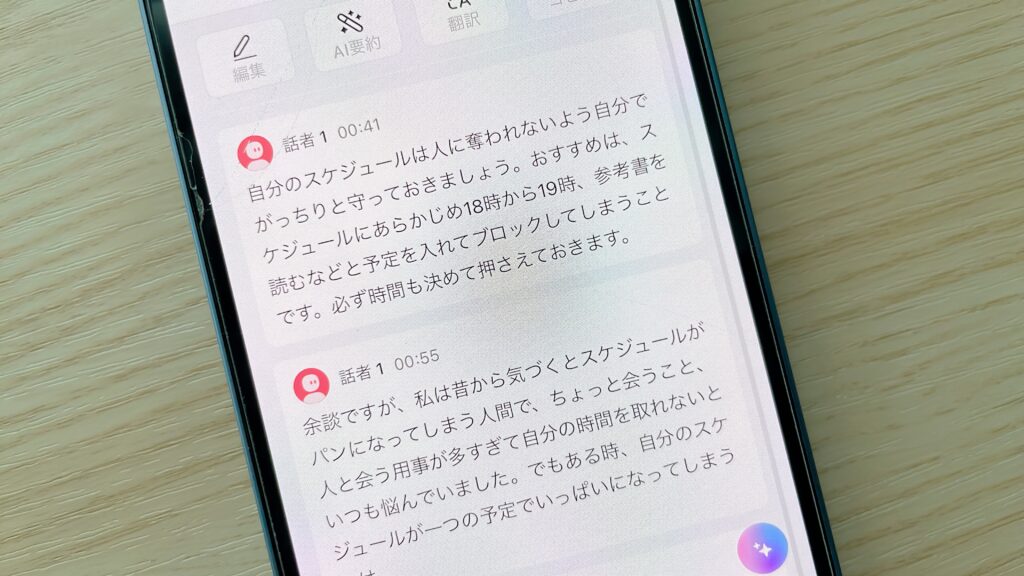

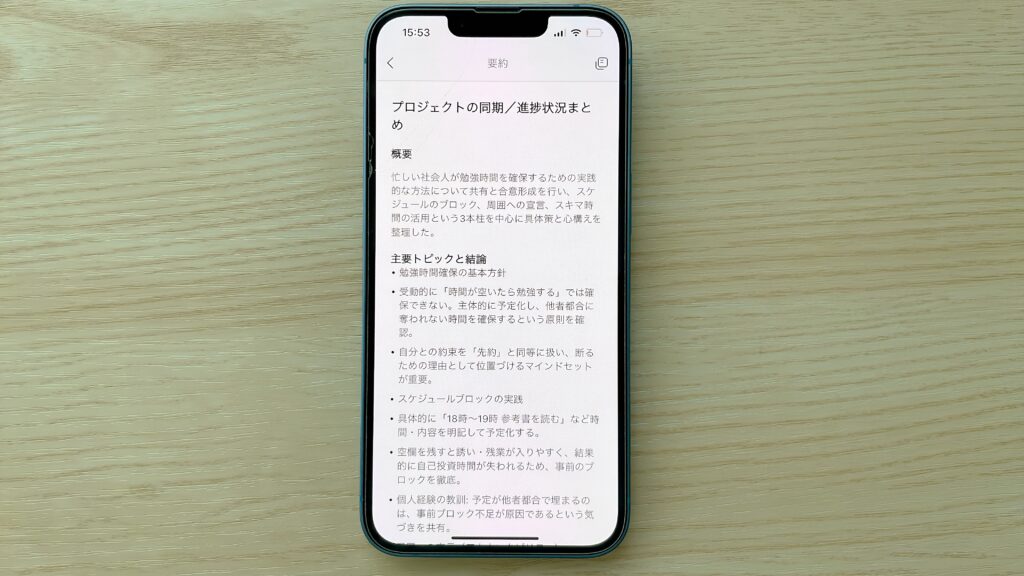

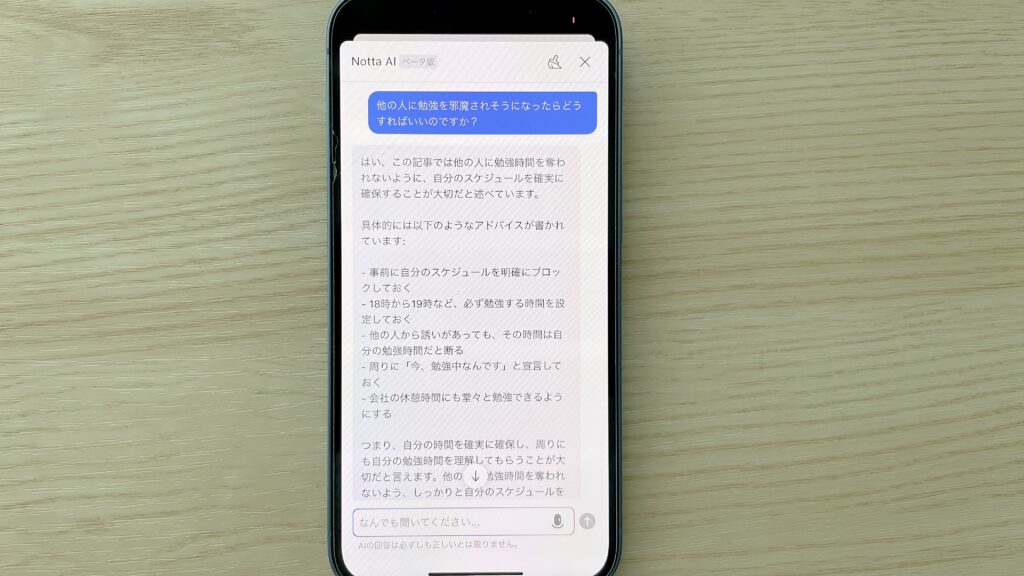

さらに、NottaのすごいのがAIを使った機能!「AI要約」の機能を使えば、講義の内容(録音した内容)の要約も自動で作成してもらうことができます。要点がまとまっているので、復習時に読み返すのにも最適です。

加えて、ベータ版ですが「AIチャット」機能も利用することができます。これはその録音内容(文字起こし内容)について、AIに自由に質問ができるという機能。たとえば「今回の講義でいちばん重要なことは何か?」など、わからないことを質問すればAIが回答をまとめてくれるんです。すごすぎ!

文字起こし文章に加え、こうした要約やチャット機能を使うことで、自分だけのレジュメのようなものができていきます。

【アウトプットでの活用法】用語説明勉強法

アウトプット学習でもNotta Memoを活用することができます。次のように使えば、用語説明勉強法を効果的に行えます。

まず参考書などを見て、暗記したい言葉(太字になっている用語など)をノートに書き出します。一回あたり5〜10個程度におさめるのがおすすめです。

次に参考書を閉じ、ノートの用語だけを見てその内容を声に出して説明してみます。このとき、Notta Memoを起動して音声を録音してください🎙️

説明が終わったら、アプリに録音データを取り込んで文字起こしをしてもらいます。書き起こされた文章と元の参考書を見比べ、その説明が一致しているかどうかを確認しましょう。理解が間違っていたり、説明が足りていなかったりした場合は、正しい説明を再度確認します(正しい説明を読み上げて録音し、何度も聴くのもおすすめです)。

Notta Memoはお仕事にもめちゃくちゃ使える…!

ここまで勉強への活用法をご紹介しましたが、じつはこのNotta Memo、お仕事の場面でも大活躍します…💭

360度の全方位集音ができるマイクが内蔵されているうえ、複数の話者を識別することもできるので、会議や取材・インタビューの録音にもぴったり。

58言語に対応したリアルタイム翻訳(もちろんあとから翻訳することも可能)機能がついているので、外国語での会議中に使えば通訳なしでもその場で相手の発言内容を理解することができます。会議や取材が終わったあとに、文字起こしを見て議事録や取材メモを仕上げることも可能✨

スマホの通話録音機能もついているので、取引先の方との通話内容を録音しておけばとっさにメモをとれなくても大丈夫ですし、言った言わないのトラブルも未然に防げます。

【期間限定】Notta Memoが20%オフで購入できます✨(2025/12/31まで)

勉強にもお仕事にも活躍するNotta Memoは、現在Amazonで購入することができます🛒

そして今回、みおりんカフェとのコラボ記念で特別クーポンを発行していただきました😳Amazonにてクーポンコード【G3D3MHMA】を入力していただければ(【】は不要です)、定価の20%オフで購入できるそうです。すごい!

クーポンの利用期限は2025年12月31日まで!この機会にぜひご活用いただけたらと思います😌

※追記※

さらに、10月4日〜10月10日は秋セールでさらに20%OFFになるそう!上記コードと併用で【15,040円】になります🔥

【過去問演習に】学習タイマー「ルラップ」

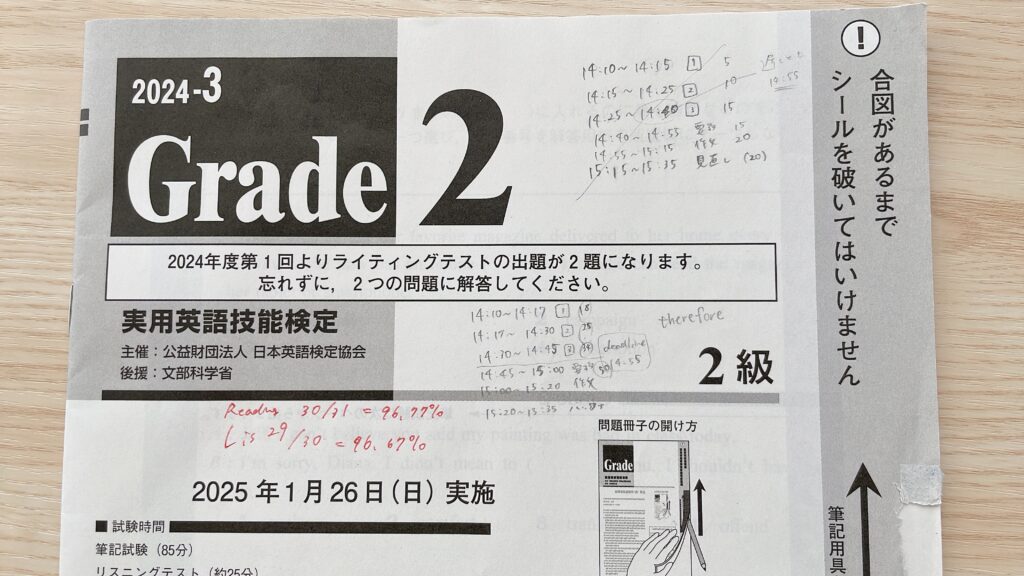

過去問演習では本番同様の時間を計りましょうとお伝えしましたが、そのうえで大切なのが時間配分の練習です。

特に時間との戦いになる資格試験(TOEICやFP2級などなど)だと、どの問題にどれくらいの時間をかけるかということを事前に考えておく必要があります。過去問演習を重ねていくなかで、大問ごとの理想の時間とデッドラインとなる時間を決めていきましょう。

そこでおすすめなのが、タイマーを使って練習すること。わたしが使っているのは「ルラップ」という学習タイマーです。

学習タイマーというのは、勉強に特化した機能のついたタイマーのことです。最近では数えきれないほどの学習タイマーが商品化されています。

なかでもルラップは「LAPタイム機能」がついており、大問ごとのラップタイムを計測しながら全体の時間も計ることができます。資格試験や受験の勉強にもおすすめの商品です⏱️

↑先日受けた英検では、時間配分の練習を活かし当日のタイムスケジュールを考えて書き込んでいました💡

【直前暗記リストづくりに】暗記ノート

直前暗記リストを作るときにおすすめなのが、こちらの暗記ノートです。

手のひらサイズのメモ帳なのですが、赤シートが綴じ込まれており、オレンジペンで書いた文字を隠して暗記することができます。シートをなくす心配もないし、コンパクトなので持ち運びにも便利です✨

まとめ

資格試験の基本の勉強ステップを7つに分けてご紹介してきましたが、いかがでしたか?

細かな勉強法は試験によってもちろん異なりますが、どのような試験でも今回のステップを頭に入れておけば正しい対策をとることができます。ぜひ覚えておいてくださいね(●ˊᵕˋ●)

また、ご紹介したNotta Memoは現在Amazonで特別クーポンコード【G3D3MHMA】を使うと20%引きで購入できますので、この機会にぜひチェックしてみてください🎙️✨(利用期限:2025年10月31日まで )

▼今回の内容はYouTubeでもご紹介しています🎞️ご参考になればうれしいです。

勉強法デザイナー。「すべての人にごきげんな勉強法を」をコンセプトに、子どもから大人まで使える勉強のコツやじぶん時間の楽しみ方を発信しています。

勉強法デザイナー。「すべての人にごきげんな勉強法を」をコンセプトに、子どもから大人まで使える勉強のコツやじぶん時間の楽しみ方を発信しています。

みおりん彡 投稿ありがとうございます